Uma vez eu precisei cortar meu cabelo bem curtinho porque tinha pego piolho e minha mãe comentou como eu havia ficado a cara de um primo. Me senti péssima. Lembro do desespero de cogitar a ideia que as pessoas pensassem que eu era uma menina tentando ser menino pois isso seria um sinônimo claro de que eu era feia ou – pior ainda! – indesejável. Essa história sempre me vem à mente quando penso na minha não binariedade, essa lembrança da Carla menina que almejava ser feminina e tinha horror a se assemelhar aos meninos.

Aos 8 anos de idade com meu cabelo “de menino”

Mesmo pequena eu já tinha entendido que a maneira como eu me expressava seria medida pelo quanto os meninos iriam me desejar como namorada ou então pelo reconhecimento da minha beleza sendo aquela menina popular da escola. Eu era uma criança super inteligente, dedicada e estudiosa, mas nada disso me fazia sentir “menina”. Ao contrário! Meu excesso de inteligência aliado à pouca maquiagem e um óculos de nerd me tiravam o brilho da feminilidade, que na época era a única forma que eu tinha de me sentir bem no meu próprio corpo.

Enquanto eu deveria estar brincando, me divertindo, sendo curiosa sobre a vida e aberta às novas experiências, eu vivia o pânico de tentar descobrir se eu estava transitando corretamente pelo caminho que me tornaria uma mulher. Este caminho que seria entregue a mim a cada mudança no meu corpo, um espaço público de deduções e suposições sobre o pólo a qual me aproximava – masculino ou feminino. Se eu comecei a ter pelos, eu sou mulher, mas para ser feminina, preciso tirá-los; se a bunda cresce e as curvas aparecem, já sou mulher, mas só serei feminina se estes traços forem usados do jeito certo; se meus seios despontam, sou mulher, mas se não grandes suficientes para serem vistos como femininos, precisarei usar sutiãs com bojo.

Aos 15 anos me achava feia por não ter seios maiores e parecer um “homem”

Quando a vida adulta chegou, encontrei discursos diferentes, muitos deles questionadores da performance feminina (ainda bem!). Com meu ímpeto de liberdade, resolvi experimentar muitos deles. Deixei os pelos crescerem, diminui a necessidade de maquiagem e adereços e saí do desespero de chegar a um corpo padrão. Investiguei detalhes do meu corpo e enxerguei meu ser feminino com mais amor, aprendendo também a reconhecer que ele também era feito de dor devido aos muitos desejos sobre ser feminina, mais mulher, vista como um ser que agrada aos olhos ou ao tesão masculino. Pode parecer contraditório, mas foi exatamente nesse processo de tentar me sentir mais confortável sobre quem eu era como mulher que nasceu minha não-binariedade.

Eu encontrei a minha liberdade na ideia de que era muito mais feliz em ser o que eu quisesse e a partir daí senti leveza em somar novas percepções. Se eu conseguia aceitar a mulher que era, eu conseguiria viver sem ser “mulher”? Se eu decidi que não deixaria mais que a sociedade controlasse como meus pelos seriam, quando minhas pernas ficariam ou não abertas, qual decote me tornaria mais ou menos vulgar, fazia sentido performar a feminilidade em outras questões? Era meu momento de experimentar ser ativa sobre a minha própria identidade e como eu a vivenciaria.

No decorrer da busca em pertencer a mim, passei a ouvir muitos discursos e falas de pessoas não-binárias ou questionadoras da binaridade de gênero. Acho que a primeira personalidade que me chamou a atenção foi o cantor Sam Smith. Quando assumiu sua não-binaridade, elu passou a transparecer elementos “femininos” em sua interpretação: maquiagem, botas, danças, trejeitos. Aquilo mexeu comigo. Vi um brilho novo em seus olhos e achei viva aquela pessoa que renascia. Dali em diante fiquei atenta em observar outras figuras semelhantes. Jonathan Van Ness, da série americana Queer Eye (NETFLIX), foi outra celebridade não-binária que apresentou no seu exterior a possibilidade de performar masculino e feminino: barba, cabelos grandes, saias, vestidos misturados a calças, camisas e sapatos masculinos. Porém, foram duas pessoas, em especial, que abriram meus olhos sobre a ideia de gênero: Rita Von Hunty e Alok.

Jonathan Van Ness e Sam Smith

Alok Vaid-Menon é poete, artiste e escritore americane transfeminine e não-conforme em gênero [2]. Em entrevista para o podcast americano ˜Man Enough˜, Alok afirma que o sistema binário de gênero é uma estrutura colonialista e ocidental imposta a nós, uma forma de opressão da expressão humana, de suas possibilidades, singularidades e criatividades. Isto porque estudos já demonstram que a ideia de gênero em povos indianos, indígenas, africanos e de outras regiões era mais ampla, com possibilidades complexas e diferenciadas. Elu aponta também que até a binaridade de nossas roupas é um evento recente, do final do século XVIII, que determinou que certos trajes e produtos seriam divididos como masculinos e femininos. Essa concepção binária mistura-se à construção do patriarcado, uma forma opressiva de diferenciar humanos de acordo com seus órgãos reprodutores, usando a justificativa biológica para organizar a função feminina para dentro do lar e da maternidade e do homem para conquistar espaços de poder e voz.

Rita Von Hunty, por sua vez, é uma persona drag queen do professor, ator e youtuber Guilherme Terreri Lima [3] Pereira que protagoniza o canal ˜Tempero Drag. Em entrevista para o podcast ˜Mais que 8 Minutos˜, Rita conta a história de William Dorsey Swann, apontada por estudos históricos como sendo a primeira drag queen. Swann era uma pessoa não binária, negra, ex-escrava que vinha de um povo que não tinha atribuição de gênero. No Brasil, inclusive, Rita explica que também temos muitos relatos semelhantes, como o de Chica do Manicongo, vinda de um povo onde performar como outro gênero fazia parte de sua cultura, mas que tornou-se a primeira travesti perseguida pela Santa Inquisição ainda no Brasil Colônia. Rita cita também o caso de Tibira, pertencente a um povo originário indígena que não possuía gênero binário e que desempenhava abertamente um papel feminino. Por conta dessa característica, Tibira teve seu corpo explodido por um canhão, se tornando o primeiro caso de homofobia e transfobia registrado no Brasil. Rita ainda esclarece que todos os povos ameríndios – do Canadá à Patagônia – tinham um sistema de gênero em tríade, homem, mulher e dois espíritos.

Alok Vaid-Menon e Rita Von Hunty

Semelhante à fala de Alok, Rita Von Hunty explica que a visão binária de gênero, com divisão sobre roupas e trejeitos é um projeto recente, lembrando que o papel masculino na França do século XV incluía maquiagem, meias, peruca e outros elementos hoje ditos “femininos”. Enxergar o mundo em apenas duas possibilidades (homem ou mulher) é uma importação europeia, fruto da colonização e da catequese, ocorrida em prol da construção da família, da posse privada e do controle social. Por isso, ela aponta que mexer na questão de gênero significa movimentar um lugar muito profundo da nossa construção social e econômica – um espaço que foi feito para colocar um grupo (homens) como participativo e outro (mulheres) a serviço do anterior, especialmente através de trabalho não remunerado e subalterno.

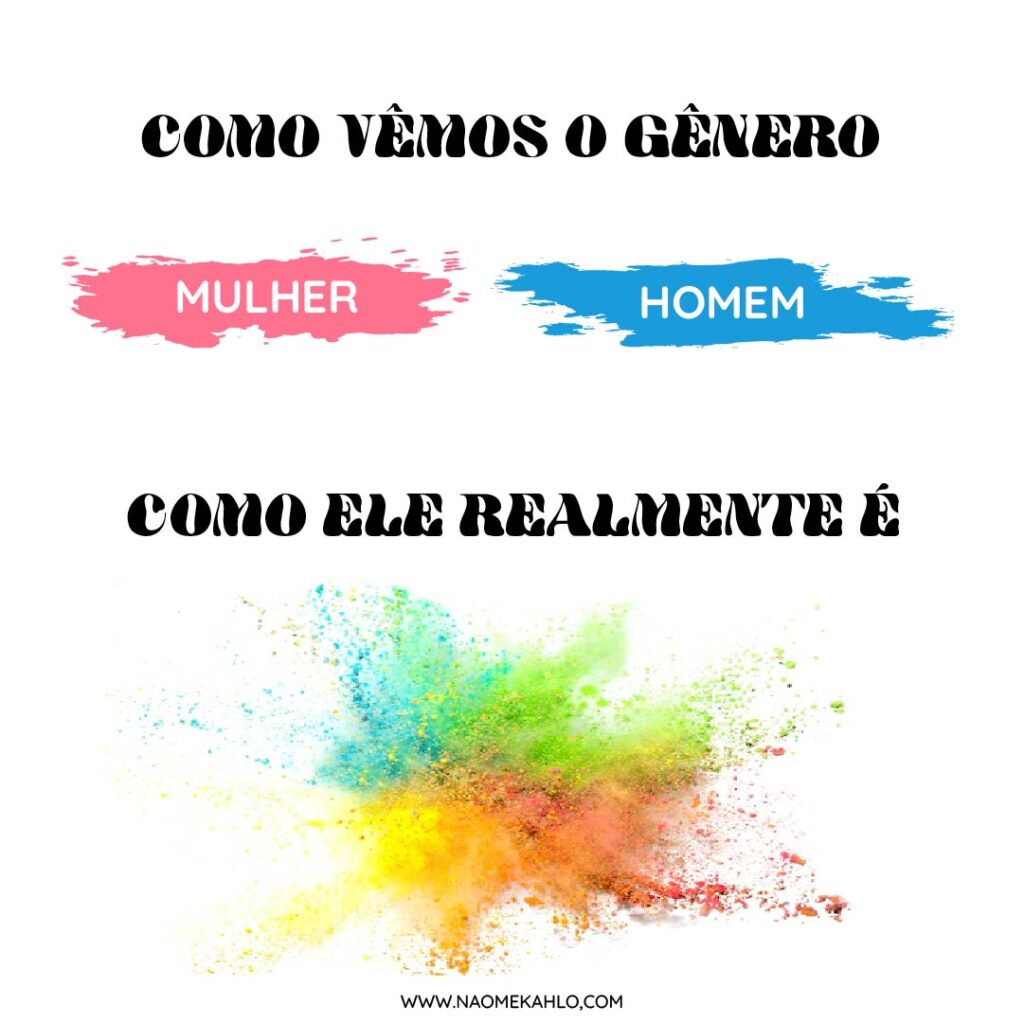

Os apontamentos destes estudiosos me ajudaram a compreender o gênero como um treinamento social que movimenta as peças do jogo de poder político atrelado ao patriarcado. Entendi que tudo que tentei ser e era chamado de feminino, se tratava de uma mera performance imposta ao meu corpo e, se eu era capaz de atuar nela, mesmo sem vontade, o que poderia ganhar se escolhesse voluntariamente os caminhos de outras formas de expressar um gênero? Na não-binariedade encontrei uma maneira de me deslocar por um espectro de cores que achariam espaço nos meus traços, minhas roupas, minha forma de sentar, decorar meu rosto e me definir politicamente a partir da minha identidade de gênero.

Quem eu quero ser? Mulher, homem? Feminina ou masculino? O que me faz ser o que sou? O tamanho do meu cabelo, os pelos nas minhas axilas, ou meu mamilo? Foi meditando nessas regras recebidas que eu decidi colocar meu corpo e minha expressão social em cheque.

Hoje eu posso dizer que estou em um processo muito iniciante de reconhecer e entender a minha não-binariedade. Posso dizer que tem sido um mergulho diante do espelho. Por várias vezes eu experimento possibilidades fora da bolha da feminilidade e de repente ouço vozes dizendo “nossa, você parece um homem assim”. E aí aproveito este momento pra dizer: “por que não ser um homem?” Por outras vezes, eu simplesmente me enxergo como um não-gênero, nem homem nem mulher, mas apenas um ser com batom vermelho na cara, shorts masculinos, brincos pendurados e pelos nas pernas. Enfim, o que posso dizer é que estou saindo desse lugar de dois pontos opostos, onde eu olhava um com repulsa e medo, e o outro com expectativa e ansiedade, para me entregar a muitas possibilidades, tão variadas que talvez leve uma vida inteira para experimentá-las.

FONTES:

[2] Alok se identifica como pessoa não-binária e usa os pronomes neutros “they” e “them”, que não possuem uma tradução literal para o português, mas o movimento queer utiliza “elu/delu/ile/dile” como alternativa.

[3] Como vamos nos referir a Guilherme como sua persona Rita, os pronomes usados serão “ela/dela”.

Leia também:

A política de gênero, do pessoal ao global